こんにちは、かつです。

2025年9月8日の未明から始まった皆既月食をGR IIIとGR IIIxで横浜の自宅から撮影してみました。欠けはじめてから元に戻るまでの範囲が広いので、GR IIIの画像がメインとなります。

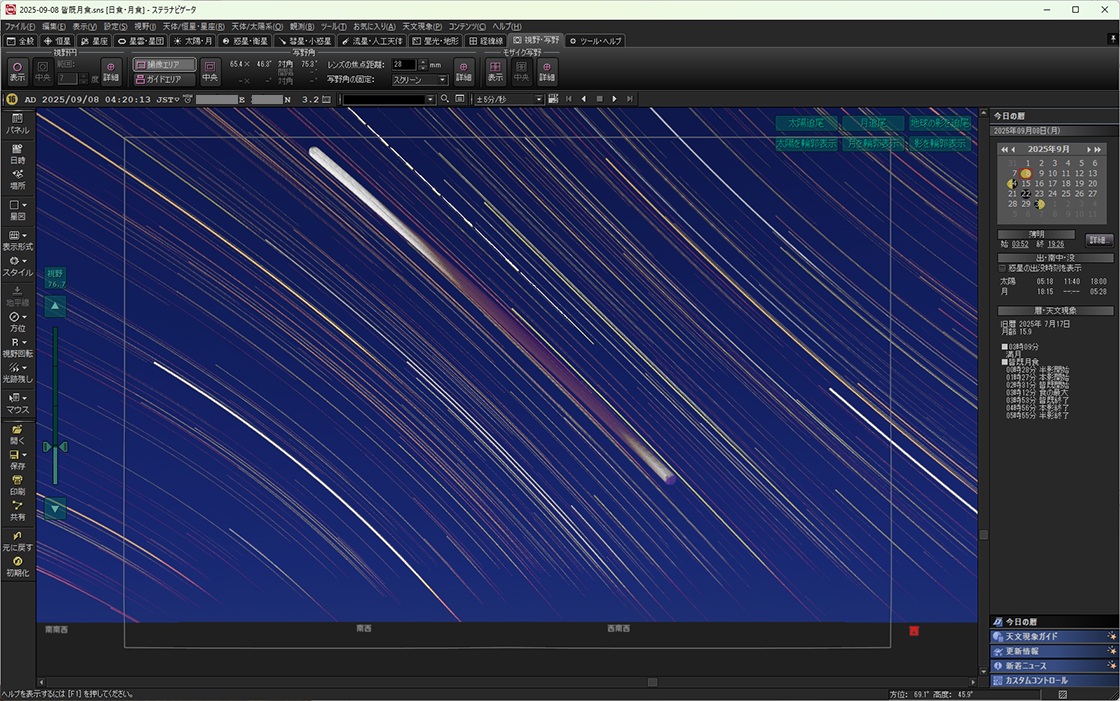

まずはGR IIIのインターバル合成機能で月食の様子を光跡にした写真がこちらです。

GR III(換算28mm), F2.8, ISO200, 4秒, ホワイトバランスオート(市街地のため)の設定で1時20分から4時20分まで。3時間のインターバル合成をした結果。リサイズのみ。

画面中央やや左から、画面左端に横へ向かっている途切れ途切れの光跡は、ISS(国際宇宙ステーション)の光跡です(参考)。

このときISSに搭乗していた油井宇宙飛行士も、ISSから月食を撮影したようで感慨深いです!(油井宇宙飛行士のポスト)

月が地球の影に完全に隠れた期間(皆既中)では、月が赤銅色に写ります。このため、月の光跡の真ん中の区間は赤銅色になっています。

横浜のような市街地で目視すると、背景夜空との輝度差が少ないためここまでハッキリみえませんが、暗い所にいくと目視でも見事な赤銅色に見えます。

(今回の月食は大気の状態がわるかったらしく、特に暗く見えました。参考)

今回の月食は、1時27分頃から欠けはじめ、5時頃には元に戻るのですが、4時20分頃から薄明りが始まってしまいます。

全ての区間をインターバル合成機能で記録すると、星の光跡や空の色に違和感がでてしまうので、計画的に 1時20分~4時20分 3時間の光跡を撮ると決めて挑みました。

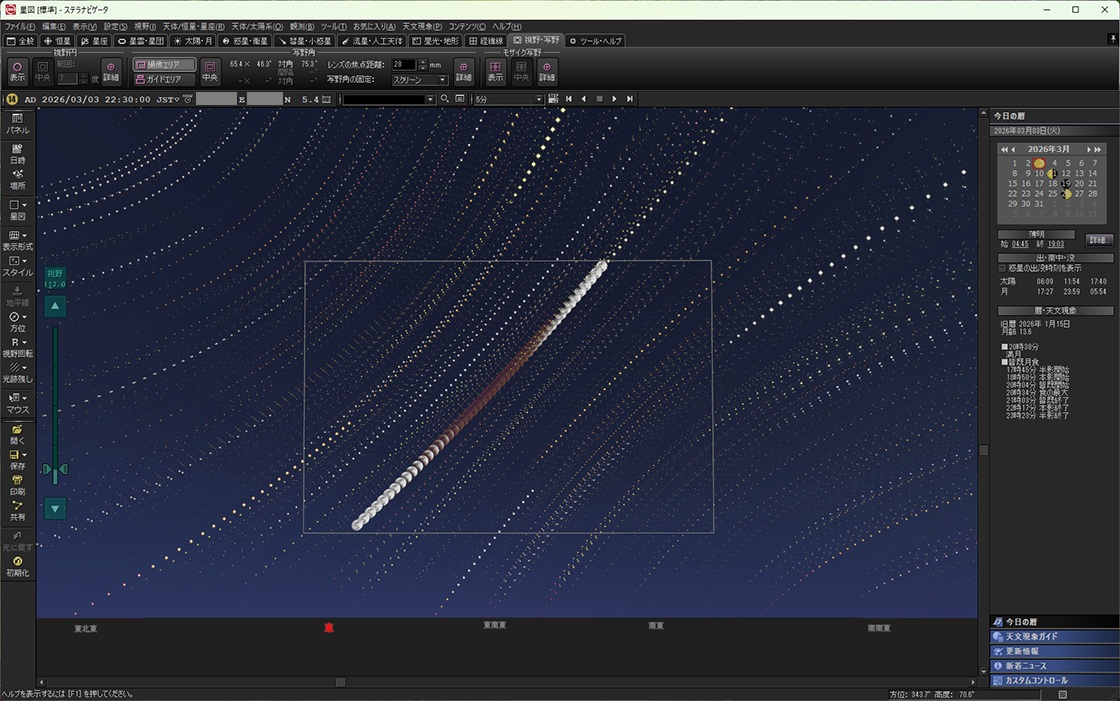

AstroArts社のステラナビゲータ12で事前にシミュレーションした結果が以下です。

横浜市の緯度経度からのシミュレーション結果です。薄い白色の枠が換算28mmの撮影範囲です。

細かなことを言うと、少しだけカメラを左に向けておいたほうが、記録した区間が中央に収まったかなとか、あと10分くらいは光跡を伸ばしても薄明りの影響は少なかったな等、やってみないと判らないこともありました。

しかし、シミュレーションのおかげで、3時間かけて撮影する1発勝負の写真をここまで撮り切ることができました。シミュレーションソフトは偉大です。

さて、このように星の光跡を撮ることが得意なインターバル合成ですが...

皆既月食では、「月がどの部分から欠け始まり」、「皆既の始まりと終わりがどこで」、「どのように月が元に戻っていったか」を知りたくなることがあります。

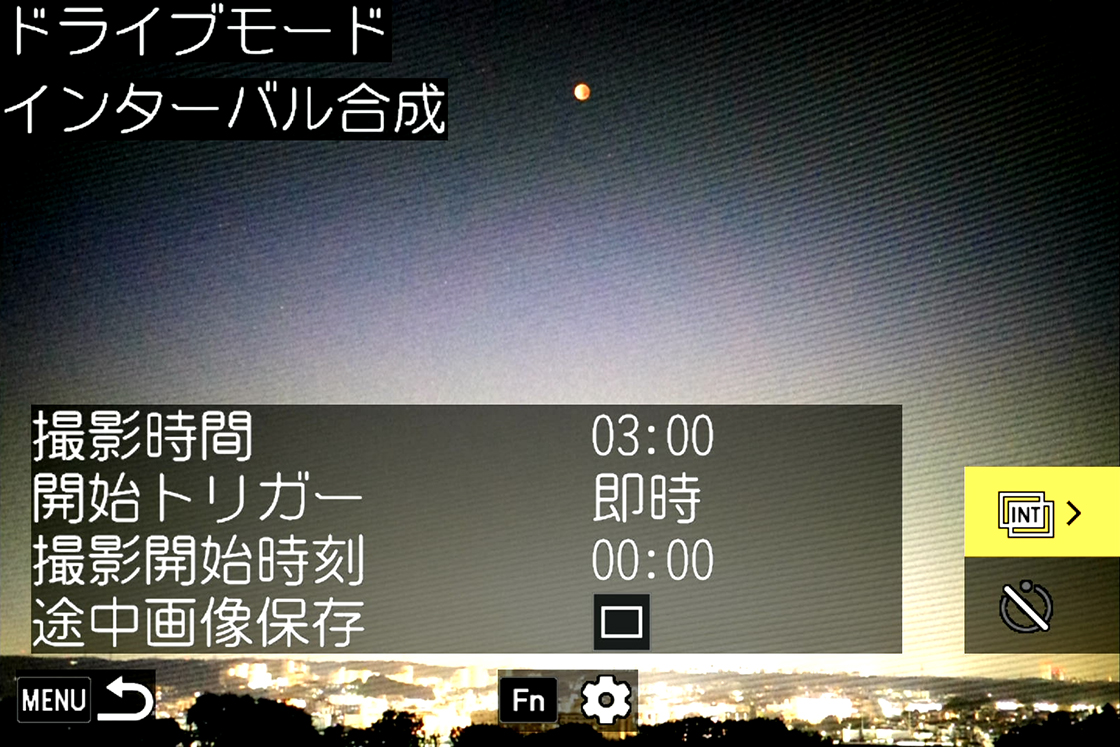

GRのインターバル合成機能は、1回の撮影で光跡写真だけでなく、合成の元となった画像も同時に保存することができます。他社の類似機能にはない強みです。

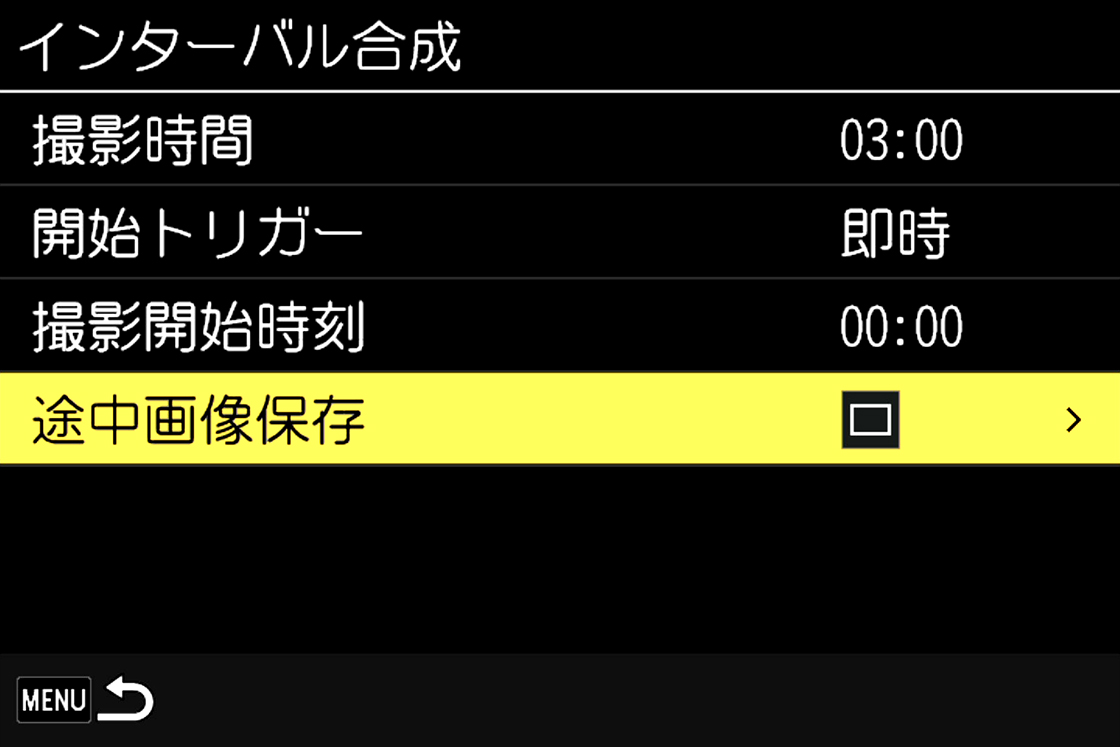

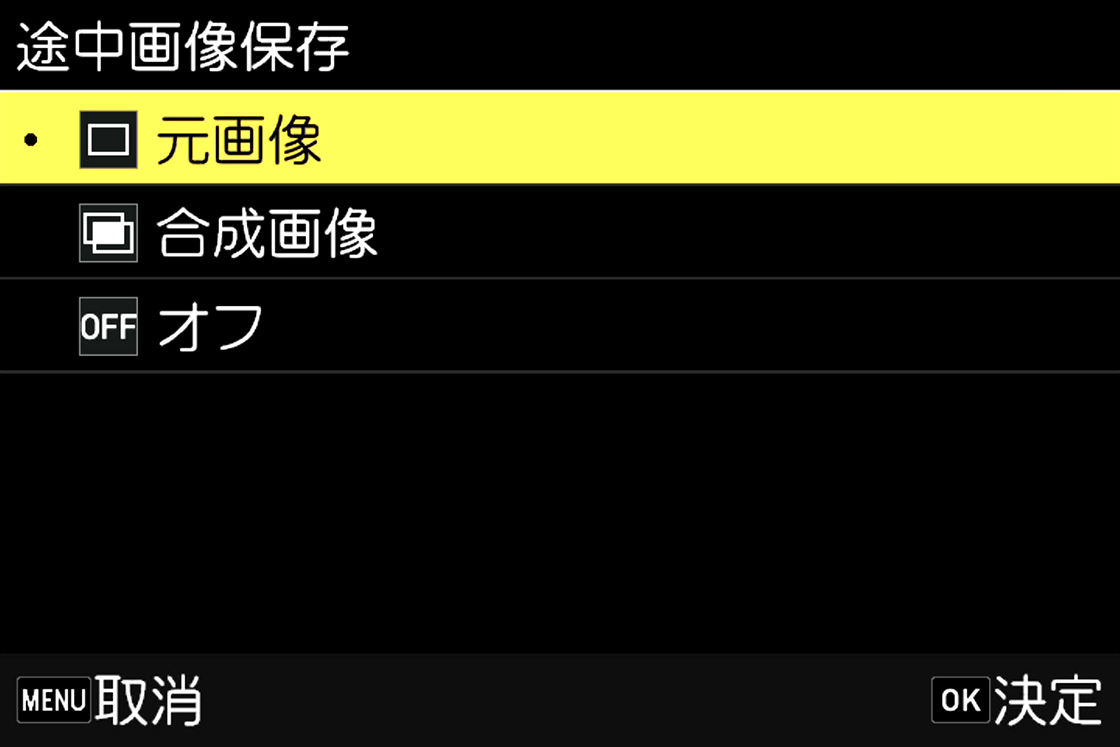

設定の仕方は以下となります。

ドライブモードで「インターバル合成」を選んだあとFnを押すと2枚目のメニューが表示される。途中画像保存の項目を選ぶと3枚目の画面になり設定値を選択できる。

これまでにインターバル合成機能を紹介した記事(例えばこちら)では、「途中画像保存」というオプションを「合成画像」とすることで、雲などが入る前までの画像を得るという使い方を紹介してきました。

しかし、皆既月食では、「途中画像保存」のオプションを「元画像」とする方が向いています。

今回の撮影では、3時間の光跡写真と同時に、2388枚の元画像が保存されていました。この中から、5分間隔で37枚の画像を抽出し、撮影後にPCで比較明合成を行った画像が以下となります。

インターバル合成の「途中画像保存」を「元画像」とすることで同時保存されていた元画像から5分間隔に37枚を抽出。抽出した画像を後から比較明合成した結果。

部分月食中と皆既中の月の明るさの差が大きすぎるので、部分月食中の月が太って写っているものの、月が欠け、皆既になり、また戻っていく様子が光跡写真よりも詳しくわかります。

皆既中の中心あたりを、等倍に切り出した画像が以下となります。

換算28mmという広い画角でありながら、月の模様もある程度わかるほどに写っています。GRレンズはさすがです。

なお、比較明合成は、Photoshop等の有料ソフトで行えますが、無料のソフトも複数あります。その中から2種類を紹介しておきます。

・KikuchiMagick

https://kikulab.blogspot.com/p/kikuchimagick.html

・SiriusComp

https://phaku.net/siriuscomp/

ご参考までに、今回私は「KikuchiMagick」を使用しました。

SiriusCompですと、すべての元画像を使ったタイムラプス動画や、光跡が伸びていくタイムラプス動画などを作ることもできます。

1回の撮影で豊富な種類のアウトプットを得ることができますね。

つづいて、GR IIIxで撮影した写真も2枚ほど掲載しておきます。

今回の皆既月食で最も月が暗くなったとき(最大皆既)付近の写真が以下となります。

GR IIIx(換算40mm), F2.8, ISO1600, 1秒, ホワイトバランスオート(市街地のため)。リサイズのみ。

リサイズされた画像ではわかりませんが、元画像を等倍で確認すると画角が狭くなった分程度はGR IIIより月の模様の精細さが増しています。

個人的なことですが、「皆既中の月はイクラの粒が空に浮かんでいるようだ」と毎回思ってしまいます。

もう一枚GR IIIxの映像を。

撮影中のGR IIIを前景にして最大皆既少し前の月を撮影した様子です。

GR IIIx(換算71mm), F2.8, ISO1600, 2秒, ホワイトバランスオート(市街地のため)で撮影した画像を、辺々が2/3程度になるよう切り出したあとリサイズ。

皆既中は月明りが極端に減るため、市街地でも月周辺の星まで写っています。

今回使用したGR IIIは、私物のストリートエディションです。GV-2とフィンガーストラップがついています。

横からケーブルが伸びているのは、モバイルバッテリーからの給電動作をさせていたためです。3時間の連続撮影となると、電池だけではちょっと撮影時間が足りなくなってしまいます。(こちらの記事参照。常温の場合、インターバル合成の動作時間は2時間半が目安です。)

最後に、次に日本から見える皆既月食の情報です。

なんと!次回は、2026年 3月3日 でして、とても近い時期に見えるのです!

詳しくは国立天文台の以下の情報をご参照ください。

https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse-list.html

近い日付になるとより詳しい情報が国立天文台のXアカウントからもポストされると思います。

https://x.com/prcnaoj

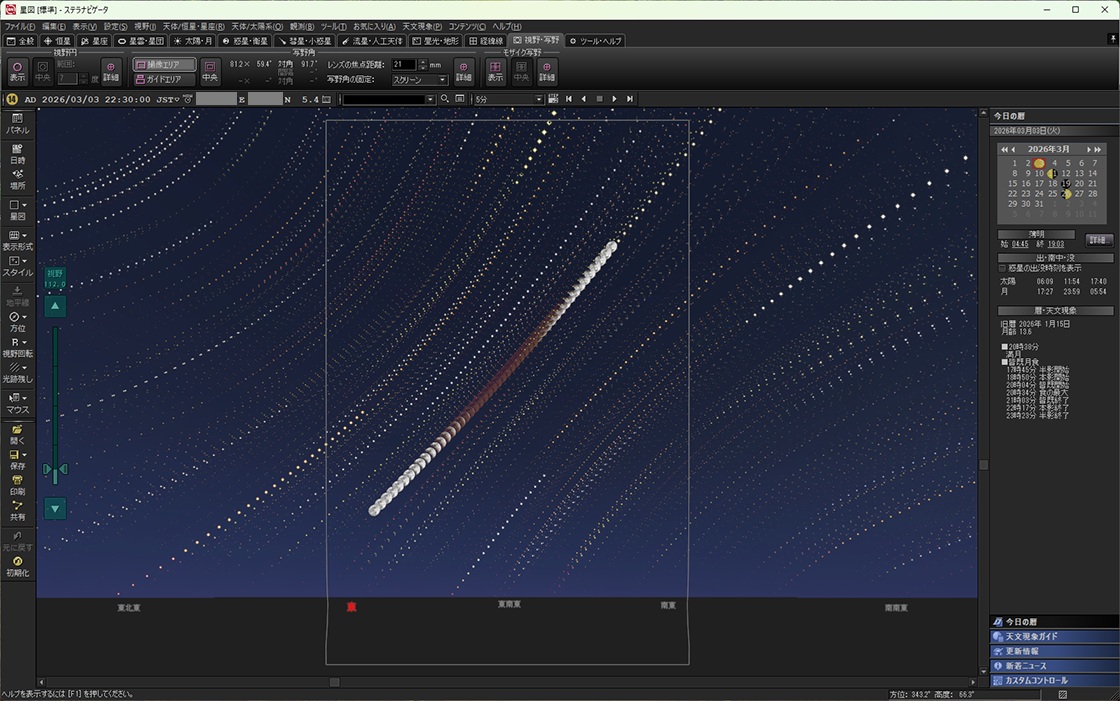

2026年 3月3日 の皆既月食をシミュレーターで確認してみました。

おおよそですが、東の方向に昇る月が18時30分頃から部分月食が始まり、22時30分頃には元の姿に戻るようです。

月食が始まる頃には薄明りの影響がありますのでご注意ください。

といっても、徐々に暗くなっていくので、インターバル合成では最初に決めた露出のイメージのまま光跡が伸びていきます。

今回よりもイージーです。最初から最後まで全行程を記録できます。(天気さえよければですが)

換算28mmで月食の全行程を収めることができるか確認した結果が以下です。

横浜市の緯度経度からのシミュレーション結果です。薄い白色の枠が換算28mmの撮影範囲です。

月食の様子だけがピッタリとはまります。しかし、景色を収めることができません。

それでは、ワイドコンバージョンレンズを使い換算21㎜で撮影した場合はどうなるでしょう?

撮影枠の範囲を換算28mmから換算21mmに変更した結果が以下です。

横浜市の緯度経度からのシミュレーション結果です。薄い白色の枠が換算21mmの撮影範囲です。

地上と月食の全行程の光跡を収めるには換算21mmの縦位置がよさそうです。

横位置では、地上の景色が収めにくいと思います。

というわけで、次回の皆既月食までのインターバルが少ないので大きな声で言えます。

みなさまも、是非、皆既月食をインターバル合成で撮影してみてください!

GR IIIとGR IIIxでも、様々な皆既月食の記録を残すことができますよ!

おっと、GR IVで撮るのも楽しみですね。

(かつ)

![]()